|

Les Contes de Fées

ESPACE ET TEMPS :

NAISSANCE D’UN

GENRE

LES ORIGINES DES

CONTES

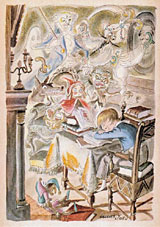

Illustration de Jacques

Liozu pour Il était une fois… 80 contes de tous les temps et de tous

les pays, présentés par Henry Poulaille et René Poirier. Paris, Gründ,

1947

Gründ est sans doute, avec

Fernand Nathan, l'éditeur pour la jeunesse dont la politique d'édition

de contes a été la plus continue au XXe siècle. Aux contes populaires,

réécrits et harmonisés, ses publications mêlent des extraits de

romans, nouvelles, contes d'auteurs souvent très littéraires. Ayant

perdu toute trace d'oralité, le conte se fond ainsi dans l'ensemble de

la culture littéraire pour mieux investir les rêves des enfants, comme

le laisse penser le frontispice de Jacques Liozu.

Mélusine s'enfuit

transformée en dragon

LES CONTES EN

RECITS En Allemagne, les frères Grimm rassemblent plus de deux cents contes populaires entre 1807 et 1819. Ils ouvrent la voie aux folkloristes qui, dans les pays et les régions, vont inlassablement collecter et classer ce patrimoine populaire. La création de contes reprend avec le romantisme. Pouchkine en Russie, Alexandre Dumas ou George Sand en France, Andersen au Danemark donnent de nouveaux "classiques" au genre. Très personnels et psychologiques, les contes d'Andersen placent le merveilleux au cœur de la société contemporaine. Ces histoires originales détachent le conte littéraire de ses sources populaires anciennes.

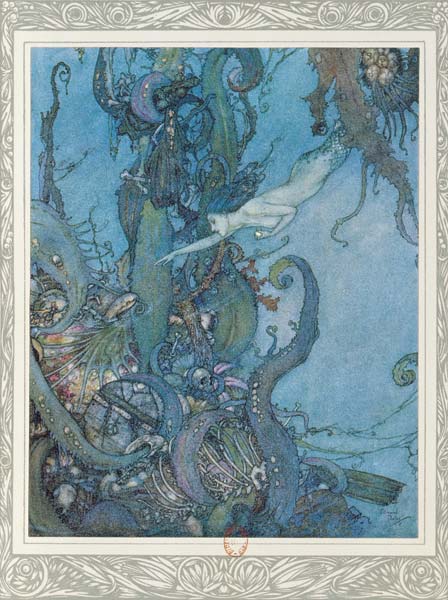

La petite Sirène va trouver

la Sorcière des mers

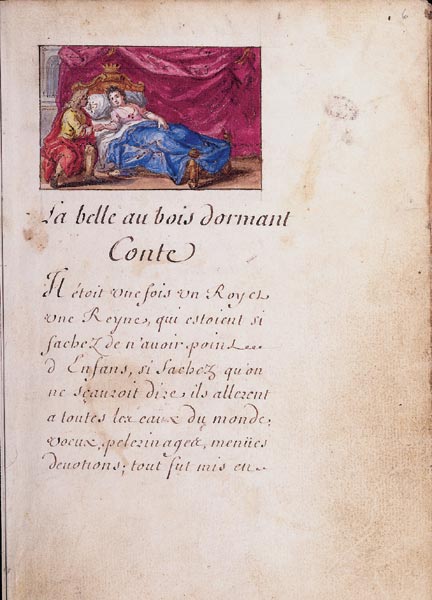

LES CONTES EN IMAGES L'illustration s'est emparée très tôt des contes de fées. Elle se limite à une simple vignette dans les premières éditions de Perrault.

Servies par la quadrichromie, les aquarelles de Rackham, Dulac et Nielsen donnent une nouvelle dimension à l'illustration féerique.

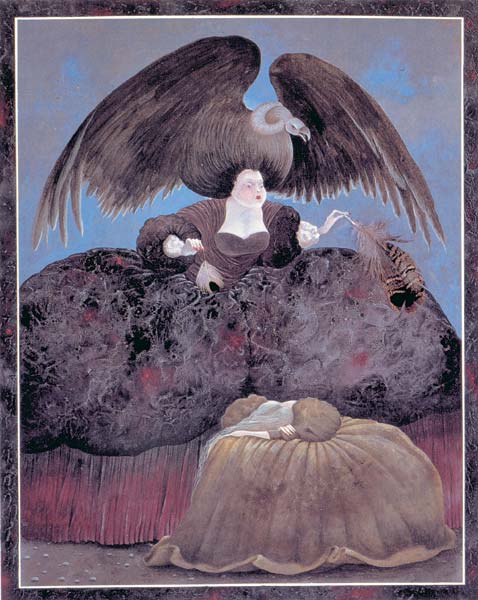

Un petit oiseau s'élança

hors du braisier

UN UNIVERS MERVEILLEUX Le conte de fées repose sur le pacte féerique passé entre le conteur, ses auditeurs ou ses lecteurs. Ces derniers acceptent de croire à l'univers merveilleux. C'est un monde où les animaux parlent, où les distances et le temps varient, où toutes sortes de créatures se manifestent, où tout, de la forêt à la clef, peut se révéler Fée.

LES LIEUX : Les animaux merveilleux tiennent une place importante. Leur variété étonne et séduit : dragon, licorne, oiseau de feu... tout un bestiaire fabuleux et chimérique. Faune douée de pouvoirs extraordinaires comme l'âne qui crotte de l'or dans Peau-d'Âne ou animaux au comportement humain que sont le Chat botté ou le Loup du Petit Chaperon rouge. Parfois de simples mortels, jouets d'un maléfice, subissent une métamorphose : un prince changé en Oiseau bleu chez Mme d'Aulnoy, sept frères changés en corbeaux chez les frères Grimm... La fée personnifie le merveilleux. Du latin fata, le terme désignait les Parques, divinités des Enfers qui filaient le sort des hommes. La fée et son pendant maléfique, la sorcière, gouvernent, infléchissent et corrigent les destinées humaines. Fée rayonnante ou vieille "Carabosse", toujours immortelles, elles disposent de pouvoirs surnaturels qui leur permettent de récompenser ou punir, protéger ou vouer à la misère, doter de qualités ou maudire. Plus rares, les figures masculines sont aussi plus différenciées. Ce sont des nains, des magiciens et surtout des ogres. Héritiers du mythe grec de Chronos, les ogres font preuve d'un insatiable appétit pour la chair fraîche humaine et d'une force physique herculéenne.

LES OBJETS MAGIQUES : Instrument de féerie par excellence, la baguette, modeste rameau ou véritable joyau, présente des origines fort anciennes. Déjà dans l'Odyssée, la magicienne Circé utilise une baguette magique pour métamorphoser les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Disputant la prééminence de la baguette magique dans la mémoire collective, les fameuses "bottes de sept lieues" abolissent les distances. Auxiliaires précieux ou maléfiques, les objets magiques sont d'une grande variété : une pomme pour Blanche-Neige ou un miroir dans La Belle et la Bête, une épée invincible pour Le Nain Jaune ou une clef enchantée dans La Barbe-Bleue...

AU CŒUR DE LA FAMILLE La plupart des contes merveilleux mettent en jeu des familles aux configurations variées, qui se construisent, se modifient, se défont pour aboutir à une nouvelle organisation à la fin du récit.

LA FAMILLE : C'est ainsi qu'au gré des contes, des parents abandonnent leur progéniture, la dévorent, se sentent menacés ou, au contraire, attirés par eux dans des tentations incestueuses. Des fratries se déchirent, sont mises en concurrence ou sont la proie de malédictions complexes. Plus généralement, les contes reflètent l'existence humaine et son rapport au temps, c'est-à-dire à la mort, par la mise en scène de la vieillesse et de la succession des générations. Bien souvent, le conte est l'histoire de la construction d'une famille ou, plus précisément, de la découverte de la sexualité, débouchant sur sa conclusion logique : le mariage et l'enfantement. Le personnage évolue ainsi de l'adolescence à l'âge adulte L'acceptation de la sexualité vient fréquemment dissiper les enchantements. Blanche-Neige échappe à la mort grâce au prince. C'est par l'amour assumé que la difformité de Riquet à la houppe disparaît. Le sortilège du sommeil cesse dans la Belle au Bois dormant ; la Bête se transforme en beau prince dans La Belle et la Bête.

REVENONS A L’ENFANT : Figure centrale autour de laquelle se noue souvent l'intrigue, l'enfant s'avère parfois un trésor dangereux pour les parents. La famine peut les obliger à sacrifier leur progéniture, sous peine de les voir dépérir et de mourir eux-mêmes. L'enfant attire aussi la malédiction ou la révèle pleinement. En grandissant, il devient souvent un rival potentiel, candidat inconscient à prendre la place du père ou de la mère. L'enfant peut trouver secours dans une fratrie. D'importance plus symbolique que réelle, celle-ci sert à révéler le destin particulier de l'héroïne ou du héros. La fratrie n'est pas toujours synonyme de solidarité, elle peut aussi signifier rivalité. Un remariage met souvent en scène les oppositions de frères ou de sœurs. Source d'épreuves, de rivalités et de tabous, la famille apparaît comme l'espace privilégié du conte. C'est en surmontant ces épreuves que le héros ou l'héroïne dénouent les fils des sortilèges et construisent leur destin.

LA MISE A L’EPREUVE Le conte de fées met en scène un héros enfant ou adolescent soumis à des épreuves, véritables nœuds de l'intrigue.

Raiponce, Raiponce,

descends-moi tes cheveux "Pour qu'il y ait conte de fée, il faut qu'il y ait menace - une menace dirigée contre l'existence physique du héros ou contre son existence morale." précise Bettelheim.

Le Petit Chaperon rouge

découvre sa grand-mère

La plupart des contes de

fées commencent par une séparation, qui revêt mille facettes. Elle est

souvent représentée par la mort d'un parent : la mère de Cendrillon ou

de Blanche-Neige. C'est parfois l'enfant qui part, abandonné par ses parents, fuyant une situation impossible comme Peau-d'Âne, ou découvrant le monde à la recherche d'un bien précieux.

UNE CULTURE AU QUOTIDIEN

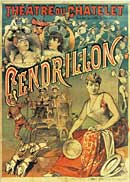

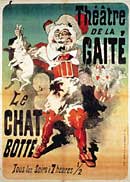

LE THEATRE ET L’OPERA : À peine entré dans les livres, le conte de fées investit la scène. Le merveilleux et l'artifice se prêtent particulièrement au théâtre et l'opéra des Lumières comme du Second Empire.

Au XIXe siècle, les théâtres du Châtelet et de La Gaîté se font une spécialité du conte de fées avec à l'affiche Cendrillon, Le Chat botté ou Le Petit Poucet.

LES BALLETS ET LA MUSIQUE : Les ballets donnent lieu à la composition de célèbres musiques, comme La Belle au Bois dormant de Tchaïkovski ou Ma Mère l'Oye Simple et touchante, l'histoire de Cendrillon inspire, en autres compositeurs, Rossini et Massenet.

LE CINEMA : Dès les débuts du cinéma, les contes de fées sont adaptés à l'écran. Méliès produit une Cendrillon des temps modernes, éclipsée comme beaucoup d'autres par le succès des dessins animés de Walt Disney.

En 1946, Cocteau réalise son chef-d'œuvre cinématographique : La Belle et la Bête avec Jean Marais. Jacques Demy cite le poète en référence pour sa Peau-d'Âne, prenant en 1970 le même acteur principal. La parodie des contes n'échappe pas au septième art avec Tex Avery ou Jerry Lewis.

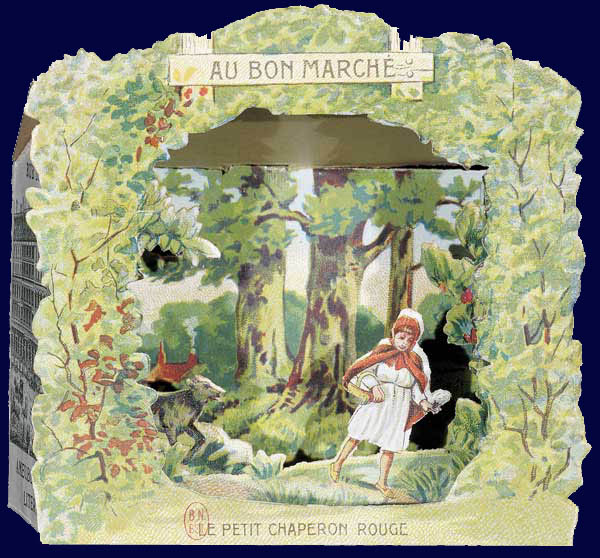

LES MARIONNETTES ET LES JOUETS : Les marionnettistes s'emparent aussi du sujet, particulièrement adapté à leur public qui devient, à leur regret, majoritairement enfantin. Le succès populaire des contes incite les fabricants de jeux et jouets à s'emparer du thème : puzzles, lotos, théâtres d'ombres chinoises, poupées, dînettes et jouets mécaniques envahissent les foyers.

LA PUBLICITE : Enfin, les fées imprègnent les supports publicitaires. Dès 1870, le propriétaire du Bon marché fait distribuer aux enfants de ses clientes des petits théâtres et des images inspirés des contes. Le rapport entre le conte et le produit vanté peut être évident comme pour le cirage du Chat botté. Parfois plus lointain, telle une étiquette pour le fil à coudre "Au Petit Chaperon rouge" ou le papier à cigarette du Petit Poucet.

Sources :

http://expositions.bnf.fr/contes/

|